四国八十八ヶ所を巡るお遍路は、多くの人々にとって特別な意味を持つ旅です。その中でいただく納経帳は、まさに巡礼の軌跡そのものと言えます。特に、一度ならず二度、三度と巡礼を重ねる方が「重ね印」をいただく際には、初めての時とは異なる作法や意味合いが存在します。

しかし、2回目以降のお遍路を考えるにあたり、そもそも重ね印とは何か、一般的な御朱印帳との重ね印違いはあるのか、値段はいくらなのか、また重ね書きはしてもらえるのか、といった様々な疑問が浮かぶのではないでしょうか。

この記事では、これからお遍路の巡礼を重ねていこうとお考えの方や、重ね印に興味をお持ちの方に向けて、四国八十八ヶ所 納経帳 重ね印に関するあらゆる情報を網羅的に解説します。基本的な意味から具体的な作法、最新の料金、注意点まで、あなたの疑問を解消し、より深く豊かな巡礼の旅をサポートします。

この記事を読むことで、以下の点について理解を深めることができます。

- 重ね印の基本的な意味と御朱印帳との違い

- 2回目以降の巡礼での重ね印の値段と作法

- 区切り打ちなど様々なケースでの重ね印の可否

- 納経所で守るべきマナーと注意点

四国八十八ヶ所 納経帳 重ね印の基礎知識

- そもそも重ね印とはどのようなものか

- 御朱印帳との重ね印違いについて

- 2回目以降は重ね書きもするのか

- 重ね印の値段と納経料の改定

- 納経時間の変更点と注意点

そもそも重ね印とはどのようなものか

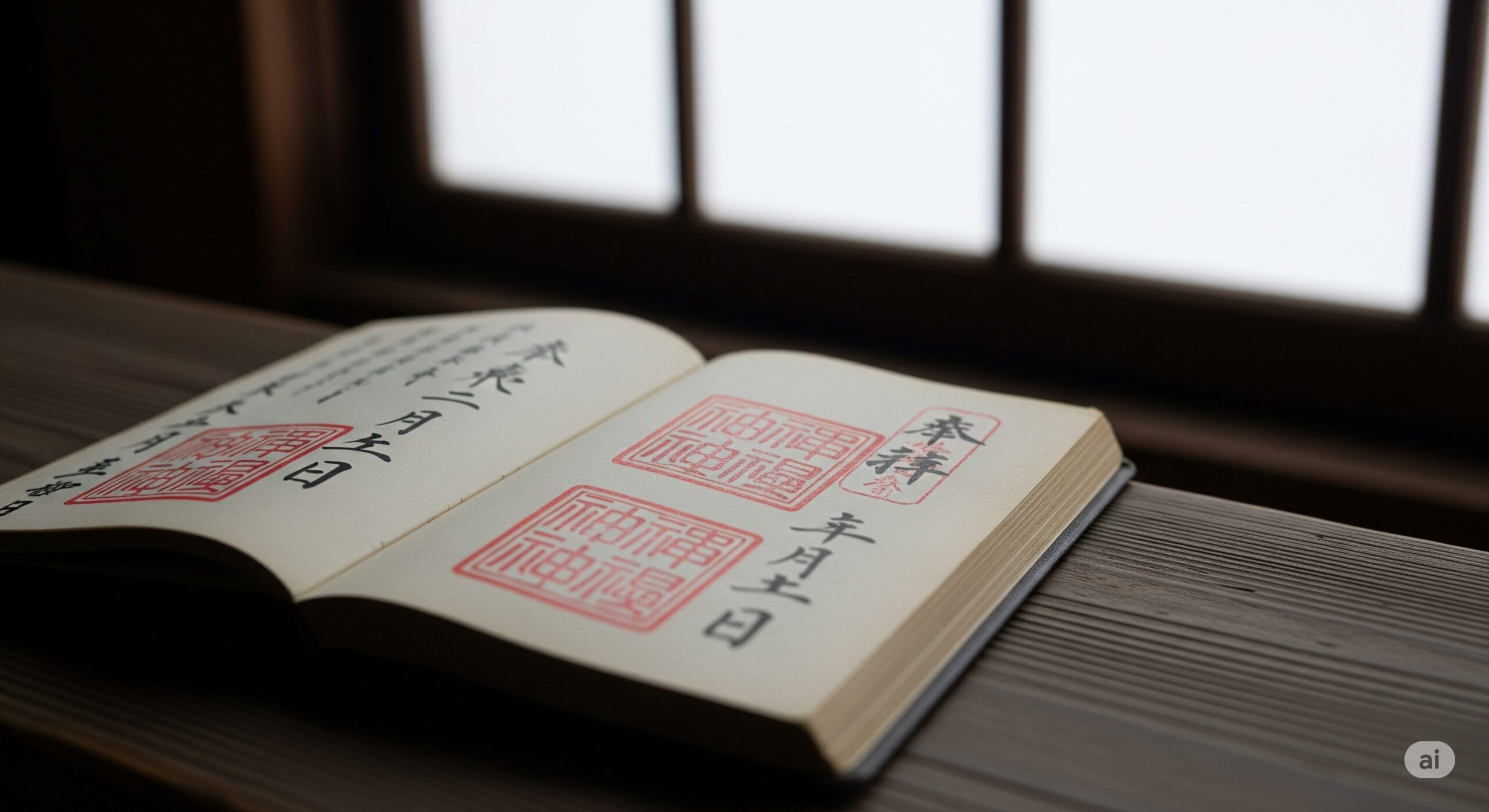

重ね印(かさねいん)とは、四国八十八ヶ所などの霊場巡りにおいて、二度目以降の参拝の際に、すでにお納経をいただいた納経帳の同じページに、再び朱印を重ねていただくことを指します。

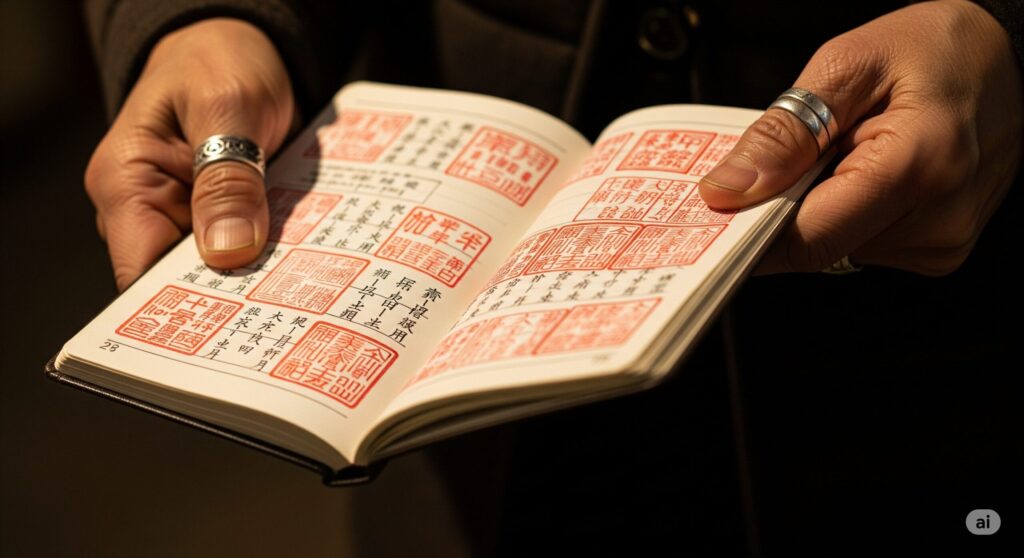

これは、巡礼の回数を重ねた「信仰の証」であり、お遍路の旅を繰り返すことで得られる徳の積み重ねを象徴するものです。一度目の参拝では、各札所の寺名やご本尊名が墨書され、その上に朱印が押されます。しかし、二度目、三度目と巡るたびに同じ場所に朱印だけを重ねていくことで、ページは次第に朱色に染まっていきます。

この朱色の深まりが、ご本尊様や弘法大師様とのご縁が深まったことを示すものと考えられており、何十年もかけて巡礼を続けるお遍路さんの中には、朱印が幾重にも重なり、まるで血判のように真っ赤になった納経帳を大切にされている方もいらっしゃいます。このように、重ね印は単なる記念スタンプではなく、巡礼者の信仰の歴史そのものを刻む、大変意義深い行為なのです。

御朱印帳との重ね印違いについて

納経帳でいただく重ね印と、一般的な神社仏閣でいただく御朱印帳では、その目的と性質に明確な違いがあります。これらの違いを理解することは、お遍路という行為をより深く知る上で鍵となります。

最も大きな違いは、納経帳が「お経を納めた証(修行の証)」であるのに対し、御朱印帳は「参拝した記念」としての意味合いが強い点です。四国八十八ヶ所の納経は、本堂と大師堂できちんと読経(または写経を奉納)した後にいただくのが本来の作法です。そのため、お参りの証としていただくものを「納経帳」と呼びます。

一方、御朱印帳は特定の霊場に限定されず、様々な神社仏閣の御朱印を一冊に集めることができます。以下に主な違いをまとめます。

このように、納経帳での重ね印は、同じ霊場を何度も巡る巡礼文化に根差した独特の作法です。これに対し、御朱印帳で同じ寺社の御朱印を同じページに重ねていただくことは通常ありません。この点を混同しないよう注意が必要です。

2回目以降は重ね書きもするのか

2回目以降の巡礼で重ね印をいただく際、墨書、つまりお寺の名前やご本尊の名前を「重ね書き」することは、原則としてありません。いただくのは朱印のみとなります。

なぜなら、一度目の参拝でいただいた美しい墨書の上に再度文字を書き重ねてしまうと、インクが滲んだり文字が潰れたりして、判読できなくなってしまうからです。お寺の方が心を込めて書いてくださった墨書を大切にするという意味合いもあります。

したがって、二度目以降の参拝で納経所を訪れた際は、納経帳の該当ページを開き、「重ねでお願いします」と一言添えてお渡しするのが一般的な作法です。そうすると、納経所の方は事情を理解し、墨書はそのままに、朱印だけを丁寧に重ねてくださいます。この朱印の重なりこそが、巡礼の回数を物語る美しい記録となるのです。

重ね印の値段と納経料の改定

重ね印をいただく際の納経料は、1ヶ寺につき300円です。これは、初めて納経をいただく際の料金とは異なりますので注意しましょう。

四国八十八ヶ所霊場会では、2024年(令和6年)4月1日より一部の納経料を改定しました。しかし、この改定において、納経帳への重ね印の料金は据え置きとなっています。初めてお遍路をされる方と、2回目以降の方とでは料金が異なる点を覚えておくとスムーズです。

最新の主な納経料は以下の通りです。

このように、重ね印は初回よりも少しお安い値段でいただくことができます。お遍路の旅を計画する際の予算計算の参考にしてください。

納経時間の変更点と注意点

各札所で納経をいただける時間は、原則として午前8時から午後5時までです。

以前は午前7時からでしたが、前述の通り2024年(令和6年)4月1日より現在の時間に変更されました。巡礼の計画を立てる際は、この新しい時間を前提にスケジュールを組むことが大切です。特に、一番札所から巡り始める日の朝や、札所間が離れている区間を移動する際には、時間に余裕を持った行動を心がけましょう。

注意すべきポイント

- 時間厳守: 納経所の時間は厳格に運用されています。午後5時を過ぎてしまうと、職員の方が不在となり、納経をいただけない場合があります。

- 冬季の巡礼: 冬場は日没が早く、山道の多い四国では道中が暗く危険になることがあります。早め早めの行動が安全な巡礼につながります。

- 時間が迫っている場合: どうしても納経所の受付終了時刻ギリギリに到着しそうな場合は、順序が逆になりますが、まず納経所へ向かい、事情を説明して先に納経帳へのご朱印をお願いできないか尋ねてみましょう。その後、速やかに本堂と大師堂へお参りするのがマナーです。

時間に追われて焦ると、せっかくの参拝が落ち着かないものになってしまいます。余裕のある計画を立て、心静かにお参りできるように準備することが望ましいです。

四国八十八ヶ所 納経帳 重ね印を頂く作法

- 重ね印をしてもらう際の基本的な手順

- 区切り打ちでも重ね印はできるのか

- 新しい納経帳にするタイミング

- 納経所で注意されることはあるのか

- 高野山奥の院での納経について

重ね印をしてもらう際の基本的な手順

重ね印をいただく際も、基本的な参拝の作法は初めての時と変わりありません。お遍路の作法は、ご本尊様と弘法大師様への敬意を表すためのものです。手順をしっかり守り、心静かにお参りしましょう。

まず、札所の入り口である山門(仁王門)の前で立ち止まり、合掌して一礼します。これは、聖域である境内に入らせていただくというご挨拶です。手水舎で手と口を清めた後、鐘楼があれば鐘を一度だけ静かにつきます。参拝を終えてから鐘をつく「戻り鐘」は縁起が悪いとされるため、必ず参拝前につくようにしてください。

次に、本堂へ向かい、お灯明、お線香、そして納札(おさめふだ)を所定の箱に納めます。そして心を込めて読経します。本堂での参拝が終わったら、同様に大師堂へ向かい、参拝と読経を行います。

この一連の参拝を終えてから、初めて納経所へ向かいます。納経所では、ご自身の納経帳の該当する札所のページを開き、「重ねでお願いします」と明確に伝えてからお渡しください。納経料(300円)を支払い、朱印をいただいている間は静かに待ちます。納経帳を受け取ったら、丁寧にお礼を述べて納経所を後にします。この正しい手順を踏むことで、重ね印はより一層意義深いものとなります。

区切り打ちでも重ね印はできるのか

はい、もちろんです。お遍路の巡り方には、一度に八十八ヶ所全てを巡る「通し打ち」の他に、何回かに分けて巡る「区切り打ち」があります。どのような巡り方であっても、重ね印をいただくことは全く問題ありません。

例えば、以下のような様々なケースで重ね印をいただくことが考えられます。

- 再スタート時の参拝: 前回の区切り打ちで最後に参拝した札所から、今回の旅を再スタートする際。無事に旅を再開できた感謝を込めて参拝し、重ね印をいただきます。

- 全周達成のための参拝: 八十八番まで巡り終えた後、区切り打ちの出発点である一番札所へ戻り、無事に一周できたことの報告とお礼を込めて参拝し、重ね印をいただく場合。

- 別の目的での訪問: 旅行や出張などでたまたま四国を訪れた際に、近くの札所に立ち寄り、参拝して重ね印をいただくケース。

このように、巡拝の動機や形式は人それぞれです。どのような形であれ、再びその札所を訪れ、心を込めてお参りしたのであれば、それは立派な二度目、三度目の巡礼です。納経所で重ね印をお願いする際に、事情を問われたり注意を受けたりすることはまずありませんので、ご自身の状況に合わせて、心置きなく重ね印をいただいてください。

新しい納経帳にするタイミング

二度目以降の巡礼を始めるにあたり、「今ある納経帳に重ね印を続けるか、それとも新しい納経帳を用意するか」で迷われる方も少なくありません。これには決まったルールはなく、どちらを選んでも間違いではありません。個人の考え方や価値観によって選択が分かれるところです。

重ね印を続ける場合

一つの納経帳に巡礼の歴史を刻み続けることには、大きな価値があります。回数を重ねるごとに朱色が深まっていく納経帳は、自分だけの巡礼の歴史を物語る宝物となるでしょう。お遍路の旅を共にした相棒として、愛着も一層深まります。

新しい納経帳を用意する場合

一方、満願(結願)した納経帳は、一つの完成した「家宝」として大切に保管したいと考える方も多くいらっしゃいます。また、亡くなった際に棺に入れてもらう風習もあります。その場合は、二度目の巡礼はまた新たな気持ちでスタートするために、新しい納経帳を用意することになります。真っさらな納経帳を手にすることで、初回のような新鮮な気持ちで旅に臨めるというメリットもあります。

結局のところ、ご自身がどちらの方法に価値を見出すかによります。前回の巡礼でいただいた御朱印を無駄にすることなく、その上に歴史を重ねていくか。あるいは、初回の満願を一つの区切りとして大切にし、新たな旅立ちとするか。ご自身の心にしっくりくる方法を選ぶのが一番です。

納経所で注意されることはあるのか

基本的に、お遍路としてのマナーを守り、敬意をもった態度で接していれば、納経所で注意を受けるようなことはまずありません。四国の人々やお寺の方々は、懸命に修行する「お遍路さん」を温かく迎え入れてくれる文化が根付いています。

データベースとして参照した情報にも「重ね印の事で札所寺院の納経所で注意を受けた事などありません」とあるように、作法に多少の不慣れがあっても、丁寧に指導してくださることがほとんどです。

ただし、修行の場であるということを忘れ、観光地のような感覚でマナーに欠ける行動をとった場合は、注意を受ける可能性があります。特に以下のような行為は絶対に避けましょう。

- 参拝せずに納経だけを求める行為: 納経はあくまで読経や写経を奉納した証です。参拝を省略して御朱印だけをいただくのは、最もやってはならないマナー違反とされています。

- 納経帳以外のものへの納経依頼: 納経は規定の納経帳、納経軸、白衣に対して行われるものです。記念スタンプではないため、手帳や色紙など、規定外のものへの納経は断られる場合があります。

- 大声で話したり、騒いだりする行為: 納経所は静かで神聖な場所です。他の方の迷惑にならないよう、静かに順番を待ちましょう。

これらの基本的なマナーを守り、感謝の気持ちをもって接すれば、何も心配する必要はありません。互いに気持ちよく参拝できるよう、心を配ることが大切です。

高野山奥の院での納経について

四国八十八ヶ所のすべての札所を巡り終えることを「結願(けちがん)」と言います。そして、多くの遍路者は結願報告のため、和歌山県にある高野山奥の院へお参りします。ここはお遍路を開いた弘法大師(空海)が入定されている聖地です。

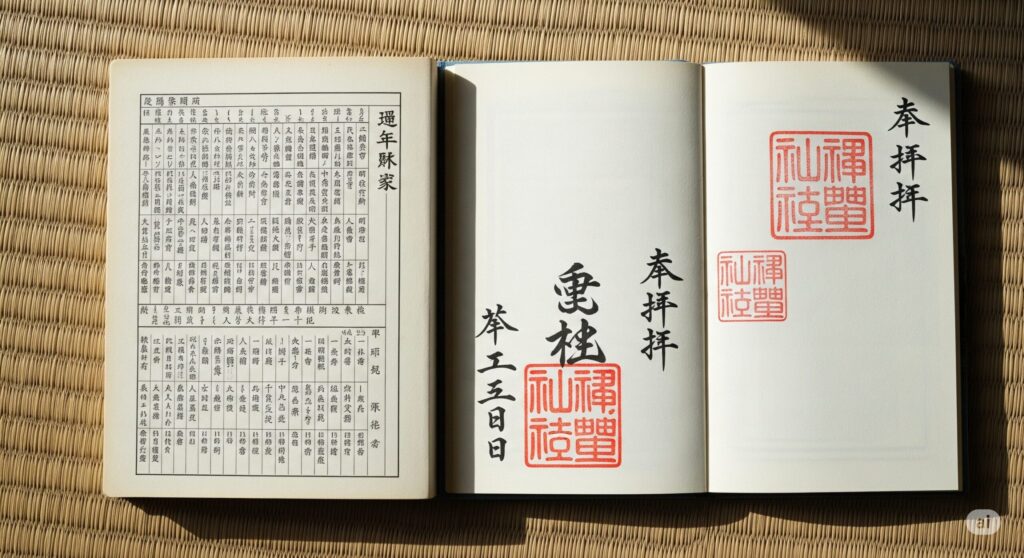

この高野山奥の院でいただく御朱印は、四国八十八ヶ所のものとは一つ、大きな違いがあります。それは、例外的に「参拝日」が墨書されることです。

これまで巡ってきた八十八ヶ所の札所では、納経帳に日付が入ることはありませんでした。これは、お遍路が時間や日付という俗世の概念を超えた修行の旅であることを象徴しているとも言われます。しかし、高野山奥の院では、無事に旅を終え、弘法大師にご報告ができた「満願成就の日」として、その日付がはっきりと記されるのです。

四国を巡り、様々な困難を乗り越えてきた旅の最後にいただく、日付入りの特別な御朱印。それは、長い旅路の終わりを示す感動的な証となり、お遍路の旅を締めくくるにふさわしい、大変感慨深いものとなるでしょう。

四国八十八ヶ所 納経帳 重ね印のまとめ

この記事では、四国八十八ヶ所お遍路における納経帳の重ね印について、その意味から具体的な作法、料金、注意点までを詳しく解説しました。最後に、本記事の要点をまとめます。

- 重ね印は巡礼を重ねた信仰の証

- 2回目以降は同じ納経帳の同じページに朱印を重ねていただく

- 巡礼の回数が増すほど朱色が深まり納経帳が赤くなっていく

- 納経帳は修行の証、一般的な御朱印帳は参拝の記念という違いがある

- 重ね印は巡礼文化に根差した作法で、御朱印帳では通常行わない

- 2回目以降は墨書をせず、朱印のみを重ねるのが一般的

- 重ね印の納経料は1ヶ寺につき300円で料金は据え置かれている

- 初回の納経帳への納経料は500円に改定されている

- 納経時間は原則として午前8時から午後5時まで

- 参拝は本堂、大師堂の順に行い、その後に納経所へ向かうのが正式な手順

- 区切り打ちや、別の目的で訪れた際の参拝でも重ね印はいただける

- 重ね印を続けるか新しい納経帳にするかは個人の自由

- 基本的なマナーを守れば納経所で注意されることはない

- 参拝せずに納経だけを求めるのは最も避けるべき行為

- 結願報告で訪れる高野山奥の院の御朱印には例外的に日付が記される

- 重ね印は、弘法大師とのご縁を深めていく尊い修行の形である